野球データが切り開く高校野球の新時代

近年、高校野球の現場では、野球データの活用が急速に進んでいます。従来は経験や勘に頼った指導や戦術が主流でしたが、今では科学的かつ客観的なデータに基づいたアプローチへと移行しつつあります。本稿では、野球データの現状、使用ツール、教育的および戦略的効果、課題、そして今後の展望について、大学生向けに整理して論じます。

データ活用の現在地:高校野球における導入状況

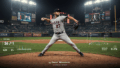

現在、甲子園常連校などの強豪校を中心に、試合や練習でのデータ収集と分析が広がっています。打率や出塁率といった基本的な指標に加え、打球方向、打球速度、投球の回転数やリリースポイントなど、詳細なデータの活用が進んでいます。とくに、進学校やICTに精通した教員がいる学校では、データリテラシーの高さがその普及を後押ししています。

活用される主な分析ツールとテクノロジー

以下は、高校野球で使用されている主なツールとその特徴です。

- Rapsodo:投球や打球の速度、回転数、角度などを測定し、投打の改善に活用。

- BLAST:バットスイングの速度や軌道を可視化し、個別のフォーム修正に有効。

- Dartfish / Hudl:映像を用いた動作分析。フォーム比較やプレー解析に活用。

- デジタルスコアブック(例:ScoreBase):試合データの記録・分析・管理を効率化。

これらのツールは、以前よりも低価格化が進み、導入のハードルが下がっています。その結果、アマチュアチームでも導入が進んでいます。

教育と戦略の両面で見るデータの効果

野球データは選手の客観的な能力把握に寄与し、個別に最適化された指導を可能にします。フォームの癖を可視化することで、的確な修正が可能となり、結果として技術の向上につながります。

また、試合においては、相手選手のデータをもとにした守備シフトの最適化や、打順の組み替え、投手の継投判断など、戦略面での意思決定をより合理的に行えるようになります。さらに、選手が自らのデータを把握することで、自主的な目標設定や学習意欲の向上にもつながります。

成功事例が示すデータ活用の可能性

愛工大名電高校では、収集したデータを練習内容に反映し、選手のパフォーマンス向上を実現しています。また、工学院大学附属高校では、生徒がプレゼンを通してデータ機器の導入を実現するなど、ユニークな導入プロセスも見られます。

さらに、VRトレーニングやIoTデバイスを取り入れた先進的な分析も行われており、これらの実践例は他校にとっての参考モデルとなっています。こうした成功例は、データ活用が限られた環境に依存せず、工夫次第で誰でも取り組めるものであることを示しています。

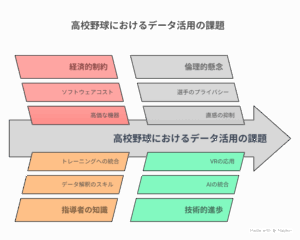

課題と今後への展望:克服すべき壁とは

データ活用には複数の課題が伴います。第一に、機器やソフトウェアのコストが高く、予算に制限のある学校では導入が難しいという問題があります。第二に、収集したデータを正しく解釈し、トレーニングに結びつける知識が指導者に求められる点もハードルの一つです。

また、データに依存しすぎることで選手の直感や創造性が損なわれる可能性や、選手の個人情報の管理といった倫理的課題も無視できません。その一方で、AIやVRなどの進化により、今後はさらに高精度な分析が可能になると予想されます。選手ごとの特性に応じた指導がより当たり前になる時代が近づいています。

結論:データが支える高校野球の次なるステージ

高校野球におけるデータの活用は、単なる技術支援にとどまらず、チームの運営方針や教育の在り方にも大きな変化をもたらしています。科学的根拠に基づいた指導は、選手の成長を加速させ、戦術の合理性を高めることで、チーム全体の競技力向上につながります。

今後、より多くの高校がこの動きを取り入れ、技術と教育が融合した新たな高校野球のスタイルが確立されていくことが期待されます。データはあくまでも手段であり、その活用には人の知恵と判断が必要です。技術と人間性の融合こそが、これからの高校野球を支える原動力となるでしょう。

コメント